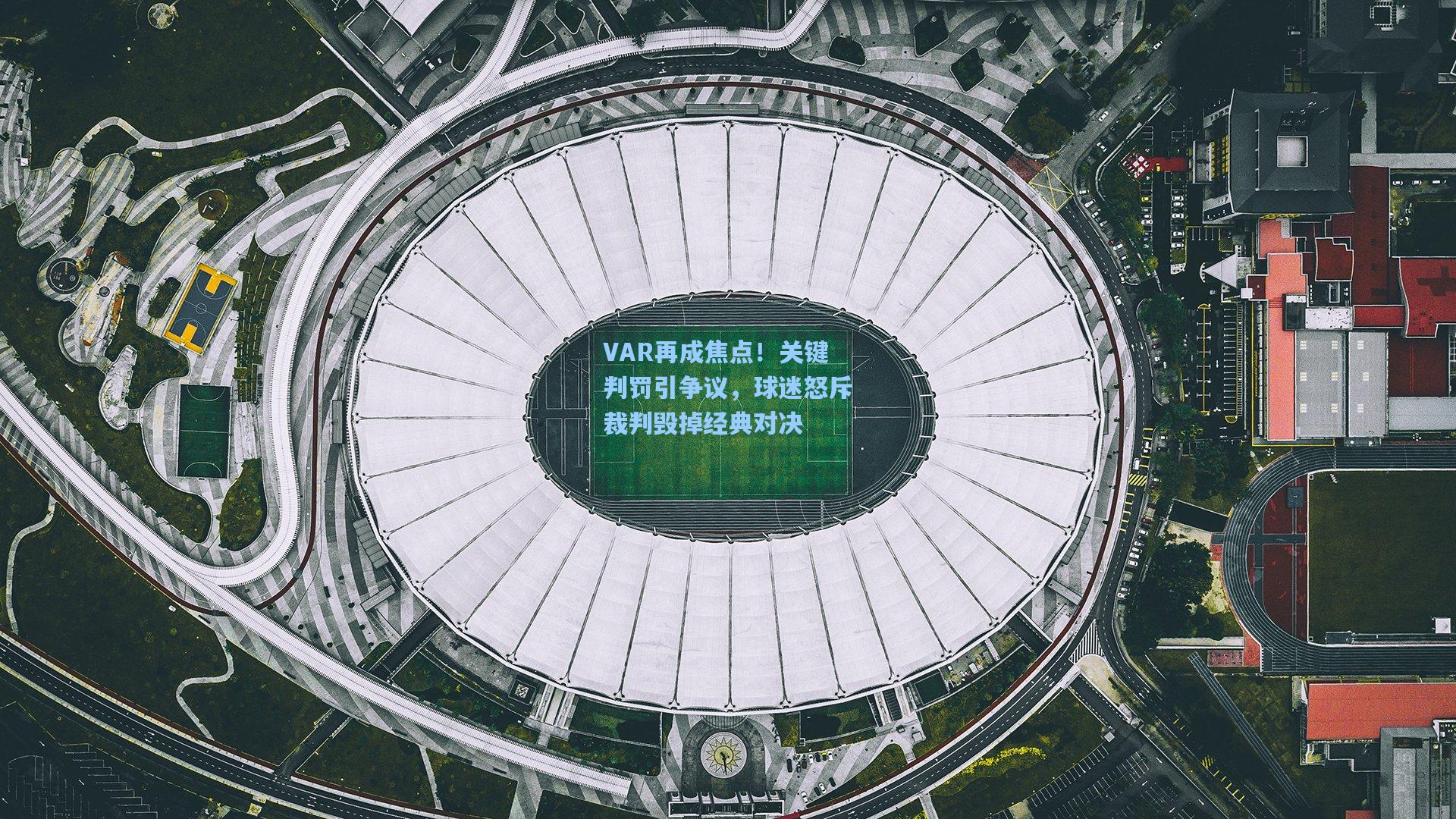

昨晚的英超联赛第25轮焦点战中,曼城与利物浦的强强对话本应是一场精彩纷呈的技战术较量,然而比赛最终却因裁判的争议判罚和VAR(视频助理裁判)的介入沦为舆论风暴的中心,主裁判迈克尔·奥利弗在第78分钟的一次点球判罚,以及VAR随后对利物浦进球无效的确认,彻底改变了比赛走势,最终曼城2-1险胜利物浦,赛后,社交媒体上球迷、名宿甚至教练纷纷发声,质疑裁判团队的公正性与VAR系统的使用标准。

争议瞬间:点球与越位的双重风暴

比赛第78分钟,曼城前锋哈兰德在禁区内与利物浦后卫范戴克发生身体接触后倒地,主裁判奥利弗毫不犹豫地指向点球点,慢镜头回放显示,哈兰德在接触前似乎有主动寻求犯规的倾向,而范戴克的防守动作并未明显超出合理范围,VAR虽然进行了复核,但最终维持原判,德布劳内主罚命中,将比分改写为2-1。

更令人窒息的争议出现在补时阶段,利物浦前锋萨拉赫接直塞球破门,但边裁举旗示意越位,VAR通过划线技术确认萨拉赫的肩部略微超出防线,进球无效,转播方提供的画面中,划线精度和帧率选择引发巨大质疑——画面定格在传球瞬间的前一帧还是后一帧,可能直接决定越位与否,利物浦主帅克洛普赛后愤怒表示:“他斗球体育直播电脑版们用显微镜找越位,却用望远镜看点球。”

VAR:科技本应公平,为何争议不断?

VAR技术自2016年引入足球以来,初衷是减少“清晰而明显的错误”,但近年来却因主观性强、标准不一屡遭诟病,本场比赛的两次关键判罚再次暴露了三大问题:

-

介入时机的选择性

英超VAR的介入标准被批评为“双重标准”,上半场曼城中场罗德里的一次疑似手球未获审查,而利物浦的越位却被严格到“毫米级”,前裁判克拉滕伯格在专栏中写道:“VAR不是用来重新裁判比赛,而是纠正重大误判,现在的趋势是过度干预。” -

划线技术的局限性

越位判罚依赖的自动划线系统(SAOT)理论上应客观,但实际操作中,传球瞬间的判定帧(通常以脚触球的第一帧为准)可能因摄像机角度和帧率(英超使用50帧/秒)产生误差,体育科技专家大卫·帕金森指出:“当前技术无法精确到毫秒级,所谓‘科学判罚’仍有人为操控空间。” -

裁判权威的削弱

主裁判奥利弗在点球判罚后未亲自回看VAR屏幕,完全依赖视频裁判的建议,这一做法违背了国际足联“主裁应有最终决定权”的指导原则,曼联名宿加里·内维尔讽刺道:“现在场上裁判只是个传声筒。”

各方反应:从愤怒到无奈

- 利物浦俱乐部:官方声明称“对判罚极度失望”,已要求英超裁判公司PGMOL提供完整VAR录音(根据新规,争议判罚录音可赛后公开)。

- 曼城主帅瓜迪奥拉:虽承认“判罚确实严厉”,但强调“VAR是足球的一部分”。

- 球迷群体:利物浦球迷在社交媒体发起“#VAR耻辱”话题,曼城球迷则反击“输不起”,中立球迷普遍呼吁改革,甚至有人提议暂时取消VAR。

历史对照:VAR争议已成全球现象

这不是VAR第一次毁掉经典战役,2022年世界杯预选赛,意大利因VAR取消绝杀进球无缘卡塔尔;2023年女足世界杯决赛,英格兰门将争议扑点未受复核,数据显示,英超本赛季因VAR改判的进球中,越位占47%,点球占33%,但“主观判罚”(如犯规程度)的纠错率不足20%。

改革呼声:透明化与人性化

国际足联正在测试的“半自动越位”技术和场内大屏播放VAR过程或为解决方案,但更深层的问题在于规则本身——是否应容忍“体毛级越位”?是否需明确“清晰错误”的标准?阿森纳传奇温格建议:“越位判罚应留出一定容错空间,就像板球的‘Umpire’s Call’。”

当科技凌驾于足球之上

一场本可载入史册的比赛,因裁判和VAR的抢戏沦为闹剧,争议不会随终场哨消失,反而会随着每一次争议判罚累积,最终伤害足球的魅力,或许正如克洛普所说:“我斗球体育直播app们引进科技是为了公平,但现在我们连愤怒都变得公式化了。”

(全文约1750字)

延伸阅读:文末可附数据栏(如“近5年VAR改判率统计”)或专家访谈节选,增强深度。